15 октября 2025

Выбор Гиляровского — 5 картин с новой выставки в Музее русского импрессионизма, которые точно бы понравились «Дяде Гиляю»

Шумная выставка передвижников в Москве конца XIX века, на раме одной из картин листок со стихотворным экспромтом. Кто автор? Конечно, Владимир Гиляровский — «король репортеров», главный бытописатель и душа города, который был в искусстве не сторонним зрителем, а азартным и пристрастным участником. Именно этому человеку-эпохе Музей русского импрессионизма в соавторстве с Политехническим музеем посвятил свой новый масштабный проект «Свой человек. Владимир Гиляровский». Отобрали пять картин, которые, без сомнения, зажгли бы искру в глазах «Дяди Гиляя», эхом отзываясь в его собственных скитаниях, историях и любви к разным уголкам России

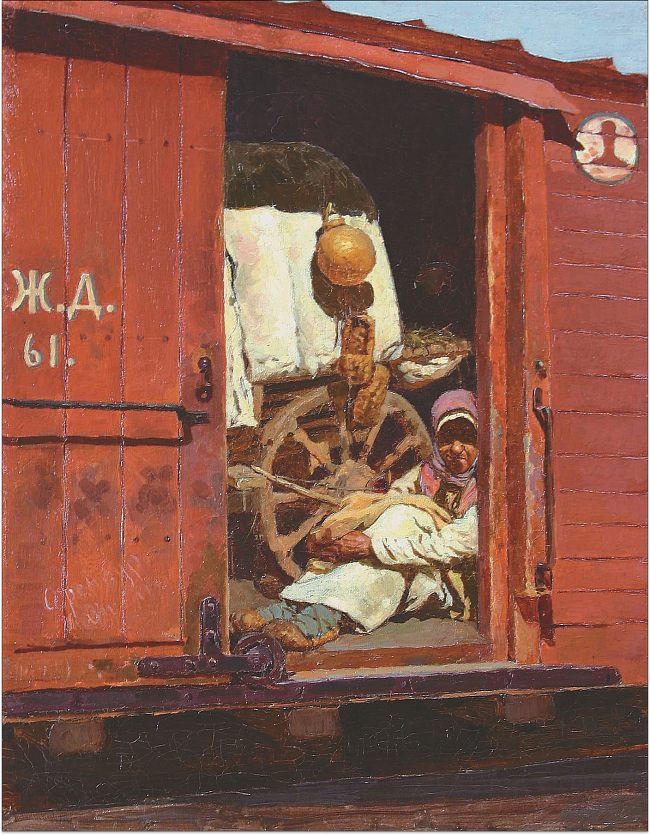

«Переселенка», Сергей Иванов

Неудивительно, что эта работа так цепляла Гиляровского. Возможно, в этом сюжете он видел самого себя. В 16 лет юный Владимир, оставив отцу короткую записку, сбежал из дома и отправился пешком из Вологды в Ярославль. В мемуарах «Мои скитания» репортер описывал свои авантюры как дань бродяжьему духу. Неудивительно, что живопись, пропитанная реализмом, эхом отзывалась его собственной истории, где каждый шаг был вызовом судьбе и поискам «своего» места.

«У водоразборного фонтана на Большой Сухаревской площади в 70-х годах XIX века», Аполлинарий Васнецов

Такой подход не мог не вызывать восхищения у главного знатока Москвы и близкого друга художника — Владимира Гиляровского. Дядя Гиляй, ценивший факты и точность превыше всего, видел в художнике своего товарища, только вооруженного не пером, а кистью. Когда критики упрекали Васнецова в излишней приверженности «старине», Гиляровский тут же отчеканил в его защиту экспромт: «Тем-то и хорош, что не нов, / Аполлинарий Васнецов».

«Воробьевы горы. Ночь», Алексей Саврасов

Пейзаж был одним из любимейших жанров «короля репортеров»: он восхищался талантом Саврасова, оставаясь даже в самый тяжелый период жизни живописца. Гиляровский находил его спящим в дешевых ночлежках, встречал на улице в виде «огромной фигуры в коротком пальтишке» и рваных ботинках, но никогда не проходил мимо. Дядя Гиляй вел великого художника к себе в Столешников переулок, отогревал и угощал фирменной «трезвиловкой» — бутербродом с селедкой и сыром. А Саврасов, в благодарность, оставлял в альбоме хозяина различные наброски.

«На бульваре», Константин Коровин

Впрочем, Гиляровский любил и самого Коровина — неутомимого выдумщика. Дядя Гиляй с восторгом описывал в рассказе «Тайна одного привидения» историю грандиозного розыгрыша, который Коровин устроил на своей даче. Зная, что архитектор Мазырин увлекается спиритизмом, художник-сценограф срежиссировал целое представление с «призраком воеводы-колдуна», где главную роль «медиума, сраженного неведомой силой» блистательно исполнил Федор Шаляпин! Этот спектакль с переодетыми крестьянами и театральными эффектами произвел такое впечатление, что история попала в газеты и обросла легендами. Для Гиляровского, обожавшего хорошие байки, Коровин был настоящим режиссером самой жизни, персонажем, сошедшим со страниц его собственных очерков.

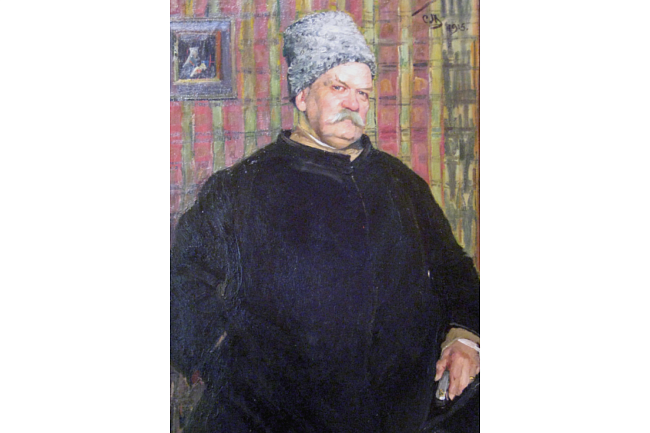

«Бурлаки», Алексей Корин

Гиляровский особенно уважал Корина, потому что тот был «своим». Потомок палехских иконописцев, Корин в студенчестве прошел суровую школу, выживая в знаменитом Ляпинском общежитии. Дядя Гиляй писал о нем в книге «Москва и москвичи»: «Выбился в люди А. М. Корин, но он недолго прожил — прежняя ляпинская жизнь подорвала его здоровье».

Источник фотографий: пресс-материалы

Ваш бонус Скидка дня: –20% на Guess