19 июня 2025

Амазонки фовизма. Три русских художницы, бросившие вызов традициям

В начале XX века европейское искусство сотрясла революция цвета — фовизм. «Дикие» художники, как их прозвали критики, освободили краски от оков натурализма, превратив живопись в праздник чистого цвета. Это движение нашло мощный отклик в России, где художники не просто подхватили эстафету французских новаторов, но создали собственный, уникальный язык «дикой» живописи. Именно этому феномену посвящена новая выставка «Русские дикие» — проект Музея русского импрессионизма, подготовленный совместно с ГМИИ им. А.С. Пушкина

Экспозиция, объединившая 113 работ из 51 собрания по всей России, впервые позволит увидеть, как диалог с французскими фовистами — Анри Матиссом, Отоном Фриезом, Альбером Марке — повлиял на развитие русского авангарда. Особое место в этом диалоге заняли женщины-художницы: Наталия Гончарова, Ольга Розанова, Зоя Матвеева-Мостова. Каждая из них не просто восприняла «дикий» язык фовизма, но трансформировала его, создав собственный неповторимый стиль на стыке европейского модернизма и русской художественной традиции. Вместе с Музеем русского импрессионизма рассказываем, как фовизм проявлялся в творчестве этих художниц, почему их идеи опередили время и какое значение их вклад имел для будущего развития искусства.

Наталия Гончарова

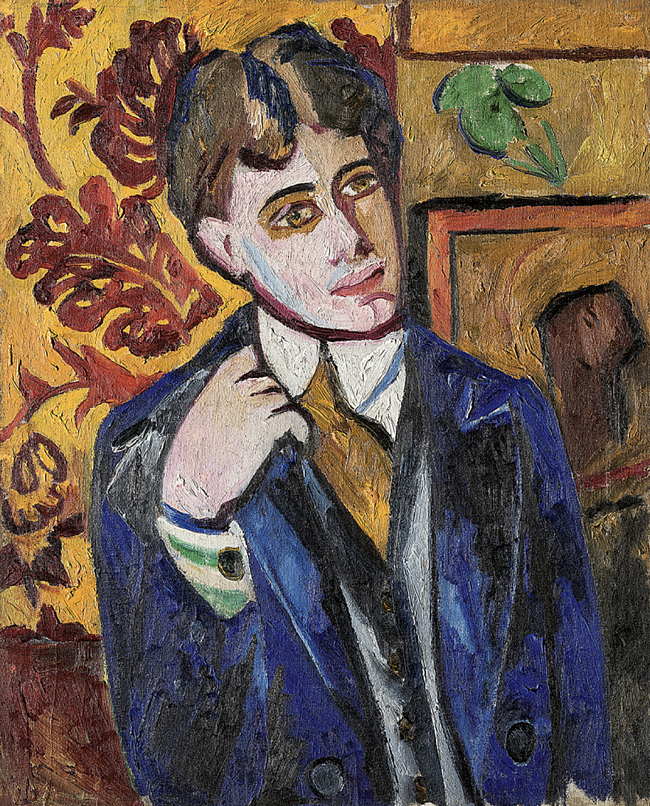

Французские постимпрессионисты — особенно Гоген и Матисс — сыграли важную роль в формировании ее художественного языка. Их влияние отразилось в смелых экспериментах с цветом и обобщении форм, однако художница не просто заимствовала приемы французских мастеров — Наталия Гончарова создавала уникальный синтез европейского модернизма с русскими традициями. В «Портрете Поля Мака» матиссовская декоративность сочетается с чертами православной иконы. Этот образ — пример того, как художница соединяла запад и восток, элитарное и народное, модерн и традицию, от чего ее фовистские работы приобретали особую, локальную глубину.

Фовизм стал для Гончаровой не просто направлением, а способом открыть новые возможности цвета как самостоятельного художественного языка. В ее картинах 1910-х годов формы обведены черным контуром, цвета контрастны и насыщены, а композиция становится подчеркнуто плоскостной. В натюрмортах она свободно соединяет композиционно-постановочные принципы Сезанна с интерпретацией пространства Поля Гогена. Эти смелые творческие поиски Наталии Гончаровой дали мощный импульс развитию русского авангарда — яркого, резкого, но в то же время глубоко укорененного в визуальной культуре страны.

Зоя Матвеева-Мостова

Интерес Мостовой к фовизму проявился в начале 1910-х годов после ее путешествий по Франции, Италии и Греции — на фоне свежих впечатлений от Европы и знакомства с новой французской живописью. В работах этого периода проявляется характерный почерк художницы, где ярко выделяются фовистские черты: насыщенный цвет, высветленный белилами, создает особую вибрацию красочного слоя. Особенно ярко это видно в ее жанровых сценах афинских дворов и кавказских пейзажей. В одной из работ 1913 года, где она изображает рощу с розовыми стволами, художница демонстрирует не только влияние фовистской эстетики, но и пластические принципы школы Михаила Матюшина, создавая свой уникальный художественный язык.

Несмотря на то, что при жизни Матвеева-Мостова оставалась в тени своего супруга, известного скульптора А.Т. Матвеева, ее творческое наследие представляет собой уникальный синтез традиций западного постимпрессионизма, русской школы живописи и фовистских экспериментов с цветом. Художница никогда не следовала слепо программам и декларациям, создавая свой особый художественный мир, в котором "дикая" живопись обретала новое, более утонченное звучание. Ее творчество сегодня позволяет увидеть фовизм не только как вспышку дерзкой экспрессии, но и как путь к интимному и тонкому взгляду на цвет как на главного героя произведения искусства.

Ольга Розанова

Творческий путь Розановой начался с освоения наследия импрессионистов, Ван Гога и Сезанна, что видно в ее "Натюрморте с цветами" конца 1900-х годов. Однако после переезда в Петербург ее живопись становится радикальнее: художница создает уникальный синтез яркого декоративизма французских фовистов с обобщенными формами русского примитива. Особое влияние на ее творческое развитие оказали идеи Матисса, изложенные в его программной статье "Заметки живописца" 1909 года, где он провозглашал свободу художника от рабского копирования природы. В натюрмортах начала 1910-х годов Розанова впервые открыто соединяет декоративные колористические задачи с экспериментами в области фактуры живописной поверхности. Художница стремится передать одновременно и конкретную "особость" каждой вещи, и ее "родовую" сущность.

Влияние фовизма прослеживается не только в живописи, но и в художественной теории Розановой. Как постоянный участник выставок авангарда, она активно писала манифесты, споря с ключевыми идеями французских новаторов. Постепенно Розанова пришла к собственному, радикальному языку, кульминацией которого стала абстрактная «Зеленая полоса». Начав с декоративных поисков в духе Матисса, Розанова прошла свой путь — к «освобождению цвета», полной самостоятельности цветовой формы и шагу в сторону будущего беспредметной живописи: «Зеленая полоса» оказалась революционной даже для радикального искусства своего времени, опередив развитие абстрактной живописи на десятилетия вперед.

Источник фотографий: Пресс-материалы

Ваш бонус Скидка дня: –20% на Guess